全球地缘政治紧张升温。在德国政府以安全为由,重新检讨对中国的贸易政策之际,外媒却犀利指出,德国国内主要出口产业却持续向中国投入巨额资金,与官方态度形成明显落差。从汽车到化工等核心产业,企业高层普遍认为,中国市场当前带来的收益巨大,远非短期内能轻易割舍。

中国曾连续七年是德国最大贸易伙伴,虽在2024年一度被美国取代,但根据德国统计局的数据显示,在2025年前8个月,中国已超越美国,再次成为德国最大的贸易伙伴,而特朗普政府的高额关税政策被视为影响德国对美国出口的主要原因。

彭博社报导中直言,德国企业已在中国赚得盆满钵满,如今怎么肯走回头路?智库墨卡托中国研究中心(Mercator Institute for China Studies,简称MERICS)的调查显示,德国企业在2024年的对华投资,较前一年增加13亿欧元,总额达57亿欧元。

知情人士透露,德国企业与政府近期在多场会议上就此互相指责,但讨论始终停留在原地,拿不出多少解决方案,因为一个更深层的问题始终没有答案:如果真的要「疏远」中国,代价要由谁来承担?包括企业利润下滑、工人面临裁员、消费者需接受更高价格,或是政府本已吃紧的财政负担,都是可能要付出的代价。

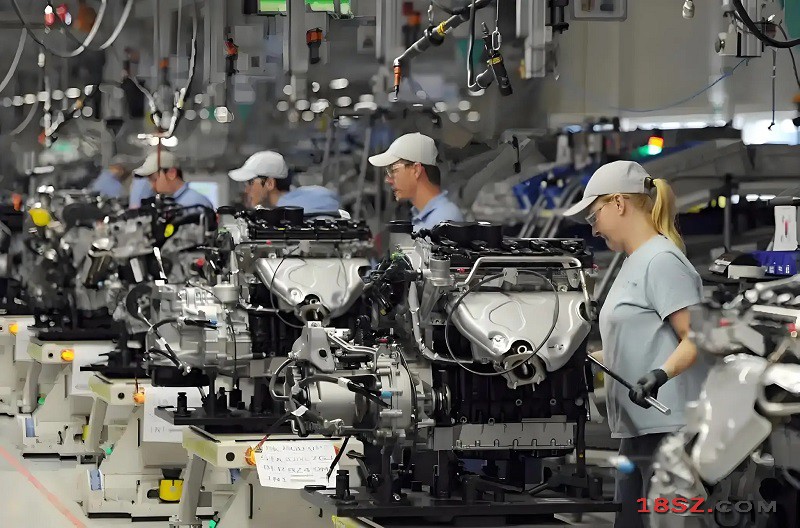

汽车业成德国对华投资核心

汽车产业是德企在中国资金流动最主要的来源。根据MERICS统计,2020年至2024年期间,汽车制造商平均占德国对华投资的约三分之二,且增速仍在加快。2023年至2024年,该产业投资额成长69%,达42亿欧元。

德国3大汽车制造商对中国市场依赖度极高,目前中国已是BMW、奔驰与大众的最重要市场。BMW在沈阳投入约38亿欧元建置电池项目,使中国成为其海外最大研发网络中心,其在中国生产的电动SUV甚至出口回欧洲。奔驰则将年度战略峰会移至北京举办,并开发仅在中国销售的电动车款。大众则将中国视为其「第二大市场」,并与多家中国企业签署合作协议,以加速现有技术开发。

从投资布局来看,企业普遍认同中国具备庞大需求、完善供应链与高度市场竞争力,因此短期内难找到能完全取代的市场。

化工与工程业同步加码

事实上,不只汽车业,其他产业也呈现同样趋势。德国化工巨头巴斯夫(BASF)近期刚在中国启用一座价值高达87亿欧元的复合式工厂,为该公司迄今规模最大的一项投资。BASF执行长指出,中国市场对该公司的成长至关重要,而德国本土产能疲弱,更凸显此投资的重要性。

德国工程巨擘博世(Bosch)也同步加强在中国的研发,而与此相对的,是其在德国国内的缩编动作。

MERICS的数据显示,过去五年德国对华年均投资达52亿欧元,远高于2015年至2019年间的33亿欧元平均值,反映跨产业的长期结构性趋势。

寻找替代市场的成本极高

若要寻找替代中国的供应来源,企业须面临另一个现实:成本大幅提高。在稀土、芯片等关键领域,即使能找到替代供应商,无论是产品本身价格、物流成本或重建新供应链,支出都会显著增加。

最乐观的状况是,北美、欧洲与印度等新兴市场能够抵消这些投资,但这仍需时间,成果也无法保证,使得企业在短期内更难调整策略。企业高层往往只能面临棘手选项:自行承担成本而压缩利润、提高售价并承受消费者反弹、或以裁员方式降低支出。

德国汽车工业协会(VDA)的发言人强调,「汽车行业正在积极推进并落实必要的『去风险』措施,但这也必须在政治层面得到支持,而不是仅仅是被下令要求。」

然而在缺乏政府强力施压或提供财政支持的情况下,多数企业没有立即改变方向的诱因。知情人士甚至直言,即使未来中国对供应链或市场准入采取限制,目前可预期的短期收益实在「太诱人」,令人难以忽视。