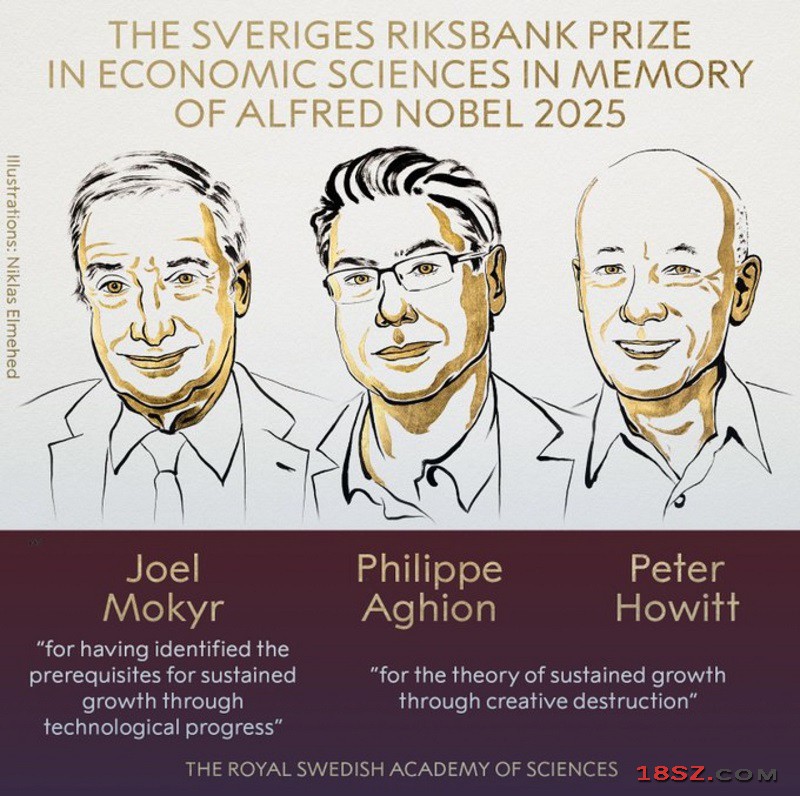

2025年诺贝尔经济学奖由美、以双重国籍学者莫基尔(Joel Mokyr)、法国学者阿吉翁(Philippe Aghion)、加拿大学者郝伊特(Peter Howitt)等三学者共享,表彰他们研究创新驱动经济成长领域的贡献。

今年的诺贝尔经济学奖得主莫基尔、阿吉翁与郝伊特共同指出,创新是推动经济持续进步的核心力量。他们的研究揭示,新技术不仅带来生产力的提升,也形成长期成长的循环动能,正是这种不断创新的过程,使人类社会得以从贫困走向繁荣,并持续开创未来发展的可能。

三人因「解释创新驱动经济成长」而获殊荣,其中莫基尔的最大贡献在于「确认透过技术进步实现持续成长的先决条件」,阿吉翁及郝伊特则提出「透过『创造性破坏』来实现成长的理论」。

诺贝尔奖新闻稿指出,「创新科技是长期经济成长的关键动力」,在过去两个世纪中,全球经济首次出现持续增长,让无数人脱离贫困,也奠定了现代繁荣的基础。然而在人类历史中,经济并不总是持续增长,尤其大部分时间里经济停滞才是常态。

莫基尔从科学史的角度,解释经济持续成长成为新常态的原因,工业革命以前往往缺乏这类解释,使得新发明变得极为困难。他重新解释英国工业革命的基础原因,认为启蒙时代、科学革命引发的「工业启蒙」,改变了人们对知识应用的态度,技术创新不再是工匠的偶然发明,而是有理论基础的综合成果,他也强调社会对新思想、允许变革抱持开放态度的重要性。

莫基尔根据「知识经济理论」编写了相当多的经济分析著作,包括《雅典娜的礼物:知识经济的历史起源》、《启蒙经济:1700-1850年英国经济史》、《英国工业革命:经济视角》、《二十五个世纪的科技变革》等等。2020年由中国人民出版社出版的《增长的文化:现代经济的起源》,是他著作中少数的中文译本。

阿吉翁与郝伊特并列为「熊彼特式内生成长理论」的主要奠基人,两人致力于研究长期经济成长的内在机制,并在1992年共同发表的论文中提出「创造性破坏」(creative destruction)的数学模型,该模型主要解释创新如何推动经济发展。

当新的、更优质的产品进入市场时,旧产品的企业将逐渐被淘汰。这种创新过程具有创造性,因为它带来新的技术与价值,但同时也具有破坏性,因为旧有技术与企业会因此失去竞争力,这个理论揭示了创新在经济成长中的双面性,既推动进步,也重塑市场格局。

莫基尔1946年出生于荷兰莱顿,1974年在美国耶鲁大学取得经济学博士学位,现任美国西北大学教授。阿吉翁1956年出生于法国巴黎,1987年获得美国哈佛大学经济学博士学位,现任教于法国法兰西学院(Collège de France)、欧洲工商管理学院(INSEAD),并兼任英国伦敦政经学院教授。郝伊特1946年出生于加拿大,1973年在美国西北大学取得经济学博士学位,目前为美国布朗大学教授。

诺贝尔经济学奖奖金共1100万瑞典克朗,莫基尔将获得一半奖金,阿吉翁与郝伊特平分另一半550万瑞典克朗。

自1969年至2024年诺贝尔经济学奖共颁发56次,获奖人数为96位。这项奖项虽非诺贝尔本人原设,而是由瑞典央行(Sveriges Riksbank)设置,但长年被视为经济学界的最高荣誉。

最年轻得奖人为1972年出生于法国的杜芙洛(Esther Duflo),她与同为麻省理工学院(MIT)教授的印度裔经济学家巴纳吉(Abhijit Banerjee)共同获颁经济学奖,以表彰他们开创缓解全球贫困问题的实验性方法,两人不仅是研究伙伴,也是一对夫妻。杜芙洛获奖时年仅46岁,成为经济学奖史上最年轻的获奖人。

最年长的诺贝尔奖得主是俄罗斯莫斯科出生的美国人赫维兹(Leonid Hurwicz),1917年出生于俄罗,童年随家人移居至父亲的故乡波兰华沙。1938年自华沙大学法律系毕业后,因欧洲局势动荡与希特勒崛起,他辗转迁往多个国家,最终于1940年抵达美国芝加哥。

赫维兹后来定居明尼苏达州,在明尼苏达大学任教。他于1960年代开始发展「机制设计理论」(mechanism design theory),这项理论成为现代经济学的重要基石,为他赢得诺贝尔经济学奖。2007年颁奖时,他已老龄90岁,次年辞世。